- #8. 건축물은 유기체입니다.

- 오랜만에 인사드립니다. 노띵커피입니다.

2017.01.13

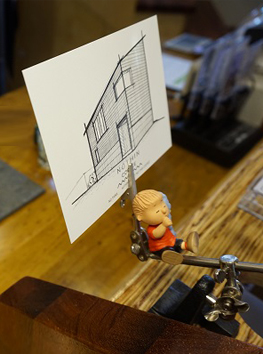

‘엄마가 카페를 지었습니다’라는 글을 시작으로, 이곳에 몇 번의 이야기를 기록했던‘노띵커피'입니다. 6번의 설계안을 거쳐 최종안을 확정했고, 건축을 시작했고, 지난해 4월 카페를 오픈했습니다. 장소는 서울 마포구 상암동과 가까운 경기도 고양시 어느 지점, 그러나 상업지역이라기 보다는 전원마을 분위기가 느껴지는 곳입니다.

카페 오픈을 며칠 앞두고 에이플래폼님의 기자님이 찾아와 인터뷰를 진행했고, 그 중 기억에 남는 질문이 있었습니다. "오픈 첫날에 대한 계획"이었죠. 저는 대답했습니다. "특별한 오픈 계획은 없어요. 원래 이 자리에 있었던 카페처럼, 어제도 오늘도 내일도 문을 여는 카페의 일상 그 어느 하루처럼 평범하게 시작할 겁니다." 돌이켜보니 참 부끄러운 생각이었습니다. '카페’라는 분명한 목적을 가지고 건축가에게 의뢰, 설계 및 건축을 진행했고, 이곳에서 어떤 커피를 하겠다는 계획 또한 충분했기에 아주 능숙하게, 이미 문을 열어 1, 2년의 시간이 흐른 카페인양, 그 평범한 시작이 가능할 거라 생각했던 겁니다. 그만큼 자신만만했던 거겠죠.

‘시간의 흐름이 묻어나는 공간’을 만들고 싶다며 목조 건축을 했습니다. 커피는 에스프레소 머신이 아닌, Pour over만으로 추출합니다. 필요한 물품들 또한 우리가 생각한 건축물과 커피에 맞춰 준비를 했습니다. 그랬기에 카페 문만 열면 그 어느 날의 하루처럼 평범한 시작이 가능할 거라 생각했습니다.

결론을 말씀드릴까요. 세 번 커피컵을 바꾸었고, 두 번 트레이를 교체했습니다. 조금씩 의자며 테이블의 위치를 변경했고, 액자를 붙였다 떼었고, 그리고 다시 붙였습니다. 카페 앞 표지판을 이리 저리 옮기거나 없앴고, 커피를 만드는 동선이 조금 변화가 생겼고, 커피 메뉴나 레시피 또한 조금 수정되었습니다. 이 모든 것이 ‘이제부터 시작!’해서 한꺼번에 진행된 것이 아니라 하나씩, 자연스럽게 이뤄져 갔습니다. 그러면서 신기하게도 서로 어우러지며 닮아갔습니다.

노출 콘크리트나 White Space, 혹은 커다란 통유리가 있는 요즘의 카페에 익숙한 손님들에게 ‘목조건물’이면서 작은 창들이 액자처럼 걸려 있는 노띵커피는 좀 낯설었나 봅니다. 처음에는 이곳을 불편해하거나 낯설어 했고, 그러다보니 이곳에서 만드는 커피에 대해 이런 저런 설명이 필요하기도 했습니다. 그런데 시간이 흐르면서 신기한 일이 생겼습니다.

“카페에서 좋은 향기가 나네요. 방향제를 뿌린 건가요?”

“카페랑 커피가 잘 어울려요.”

‘새 건축물’이 풍기게 되는 그 특유의 냄새 대신, 숨쉬는 나무가 뿜어내는 향기를 맡기 시작했고, 이곳의 커피에서 에스프레소 머신 추출의 커피가 가질 수 없는 매력을 느끼기 시작했고, 그렇게 여유롭게 커피를 즐기고 가는 분들이 늘어나기 시작했습니다.

생각해보았습니다. 왜 이런 변화가 생긴 걸까요? 건축물일까 커피일까 사람일까 이 중 뭔가 맞지 않는 옷을 입고 있는 듯 낯설었는데 이제는 이보다 더 잘 어울릴 수 있을까 생각을 해봅니다. 설계를 거치면서, 건축을 진행하면서, 오픈을 준비하면서 조금씩 달라졌고, 지금도 이곳은 조금씩 다듬어지고 변화하고 있습니다. 우리의 생각이나 계획이 아니라 그냥 물 흘러가듯 자연스럽게요.

서로가 닮아가고 있다고 해야 할까요? 사람도 공간을 닮아가고 있고, 공간 역시 이곳을 드나드는 사람 따라 달라지고 있습니다. 그리고 저희의 커피 또한 자연스럽게 그것을 따라가고 있구요. 살아 숨쉬고 변화하는 건 사람만이 아닙니다. 건축물 또한 살아 숨쉬고 변화합니다.

노띵커피를 설계하고 시공을 맡았던 건축가 친구는 이따금 카페의 안부를 물어보고 찾아옵니다. 우리도 이따금 카페의 안부를 전합니다. 건축주와 건축가의 관계는 싸우다가도 언제 그랬냐는 듯 다시 만날 수 있는 관계, 친구 같은 관계여야 한다고 생각합니다. 건축은 과거 완료형이 아니라 현재 진행, 계속해서 건축물과 사람, 그곳의 일상이 어우러지며 닮아가고 변화하니까요.그것을 지켜보는 즐거움을 함께 나눌 수 있는 관계, 그것이 가장 이상적이라고 생각하기 때문입니다.