- 종합건축사사무소 도시인 - 국립한글박물관

- 현대건축답사

2018.05.30

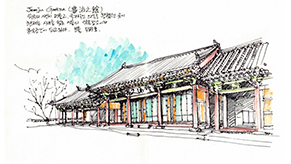

나는 수년간 용산구에 거주했었다. 때문에 출퇴근 하는 길에 국립한글박물관이 건립되는 모습을 지켜볼 수 있었다. 철골조가 만들어지면서 연상되는 건축의 대략적인 형태는 큰 기대감을 가지게 했었다. 현상설계 당선 당시 외관의 주요한 이미지는 현재의 모습과 차이가 있었다. 베이징 엑스포 한국관이 한글 자음들의 입체적 구성으로 표현되었듯, 건축물에 한글 자음이 새겨져 있어 한글을 주제로 하였음을 쉽게 인지하게 하는 계획안이었다.

그러나 실시설계 과정에서 외장재의 이러한 요소는 생략되었고, 상부 매스가 들어올려져 떠있는듯한 느낌을 연출했던 모습도 투시도상 화각차이로 인해 다소 둔해진듯 느껴진다. 아마도 설계자는 현상설계 당선안의 모습을 유지하고자 했겠지만, 예산 및 현실적인 여건에 의해 조절된 것이 아닐까 생각된다. 현상설계는 예산을 정해놓고 진행하는데 멋진 계획안이 뽑히지만 실제로 이를 구현하려면 예산을 초과하기 쉽다. 때문에 실시설계과정에서 예산에 맞추다 보면 자연스럽게 당선작과 실제 건축물이 차이를 가지게 되는 것이다.

이곳까지 발길을 이끌어준 열주들이 국립중앙박물관에 비하면 적절한 크기이지만, 국립한글박물관과 함께 보니 육중하게 느껴진다.

국립한글박물관과 가까이 만들어진 공간이다. (파빌리온 이라고 불러야 할지) 나만 그렇게 느낄지 모르겠지만 둥근 형태의 사이사이로 빛이 들어오는 모습이 프랭크 로이드 라이트의 존슨 왁스 HQ를 오마주한 느낌이었다.

한글 모음의 제자 원리인 '천지인'을 형상화하여 하늘/사람/땅의 켜를 쌓아올린 공간에 소통의 매개체인 한글을 담았다고 하는 현상설계 당선작 설명은 좀더 직설적으로 느껴졌으면 좋았겠다는 생각이 들었다. 해석하기 나름이겠지만 중앙의 유리박스를 통해 자연광이 들어와 내부 홀을 비추는 모습이 건물을 통해 하늘과 땅이 연결된 모습으로 보이지만, 이곳을 이용하는 어린이를 비록한 시민들에게 얼마만큼 전달될지 궁금하다.

어쩌면 답이 없는, 어려운 문제일 수도 있다. 얼마만큼 직설적으로 표현해야 의미가 전달된 것인가. 얼마만큼 은유적으로 표현해야 유치하지 않게 보일 것인가의 문제가 말이다.

글. 박정연 (그리드에이 건축사사무소)