- 세계인의 날(5월 20일)

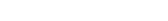

- 한국이민사박물관 / 간삼건축(2008)

2016.05.19

국회입법조사처가 발간한 '지표로 보는 이슈-지방자치단체 외국인주민 현황과 시사점' 보고서 자료에 따르면 국내 거주하는 외국인의 수는 매년 지속적으로 증가해 2015년 현재 전체 주민등록인구 대비 3.4%, 174만명에 이른다고 한다. 2006년 54만명에 비하면 10년간 3배나 늘어난 수치다. 그래서 정부는 2007년 5월 17일 '재한외국인 처우 기본법'을 제정하고 5월 20일을 '세계인의 날(Together day)'로 지정했다. '재한외국인 처우 기본법' 제19조를 보면 세계인의 날 지정 목적은 '국민과 재한외국인이 서로의 문화와 전통을 존중하면서 더불어 살아갈 수 있는 사회 환경을 조성하기 위함'이다. 사실 우리나라에 외국인들이 들어와 살기 시작한 시기는 그리 길지 않다. 외국과 활발한 교역을 했던 고려와 달리 조선은 건국 초부터 중국과 일본 두 나라와 폐쇄적인 사대교린관계만 유지했다. 그래서 조선말 고종의 쇄국정책은 괜히 나온게 아니다. 그러다 강화도 조약후 외국과 차례로 통상조약을 체결하면서 외국인들이 들어왔다.

자기 나라를 떠나 다른 나라로 이주하는 일을 '이민(移民)'이라고 한다. 우리나라에 들어오는 외국인, 즉 이민온 외국인은 그 출신 국가 입장에서 보면 이민간 국민이다. 오고 가는건 쌍방이다. 이민 오는 외국인이 많다는 건 뒤집어 얘기하면 이민 나간 우리나라 국민도 많다는 걸 의미한다. 그렇다면 세계인의 날은 결국 해외 이민의 날이기도 하다. 참고로 '이민의 날(World Day of Migrants and Refugees)'이 따로 있다. 다만, 이 이민의 날은 천주교에서 정한 날로 5월 1일이 일요일의 경우에는 그날로 하고 그렇지 않을 경우에는 前 주일로 한다. 천주교에서는 이날 국내에 거주하는 이주 노동자, 다문화 가족을 기억하며 그들에 대한 사목적 관심을 환기한다.

인천광역시 월미도에 가면 '한국이민사박물관'이 있다(월미로 329). 박물관 입구와 Homepage에서도 밝히고 있듯이 한국이민사박물관은 2003년 미주 이민 100주년을 맞아 우리 선조들의 해외에서의 개척자적인 삶을 기리고 그 발자취를 후손들에게 전하기 위해 우리나라 첫 공식 이민의 출발지에 건립됐다. 2003년이 100주년이면 우리나라의 이민이 1903년부터 있었다는 얘기인데, 이는 1902년 12월 22일 조선인 101명으로 구성된 이민단이 탄 미국 상선 Gaelic호가 하와이에 도착한 1903년 1월 12일을 의미한다. 그럼, 그 이전에는 우리나라 국민의 이민이 없었나? 그렇지 않았을 것이다. 하지만 앞서 사용한 '미주 이민'과 '공식 이민'은 아니었다.

한국이민사박물관은 이민사를 기리는 박물관으로는 국내 최초라고 한다. 'Be the First'의 자리는 공공입장에서 정말 중요한 가치인 것 같다. 연면적 4,127㎡(B1~3F) 규모로 지어진 박물관에서 전시공간은 원형평면의 건물 1~2층에 배치돼 있다(대지면적 10,793㎡). 전시공간(전시실면적 998㎡)은 밀랍인형에 재현 위주로 구성돼 있어서 초기 이민자들의 힘든 삶과 박물관이 얘기하고자 하는 성공적인 현지 정착 Story를 잘 들려준다. 그렇다고 딱히 감동이 있거나 관람 몰입도를 높여주는 수준은 아니다. 참고로 문화체육관광부에서 발간한 '2015 전국문화기반시설 총람'에 따르면 한국이민사박물관의 2014년 관람인원은 총 110,199명으로 일 평균 348명이었다. 2013년에는 161,737명으로 일 평균 388명이었으니 큰 변동은 없었다. 비교자료를 언급하자면 총람에서 다루는 전국 809개 박물관의 연 평균 관람인원은 2014년 기준 127,131명으로 일 평균 531명이다. 그 중 압도적으로 많은 관람인원을 기록하는 롯데월드 민속박물관(연 6,644,901명, 일18,205명)을 제외하면 평균은 연 118,775명, 일 508명이 된다. 한국이민사박물관은 전국 박물관의 평균 정도의 방문객이 오는 전시시설로 보면 될 것 같다.

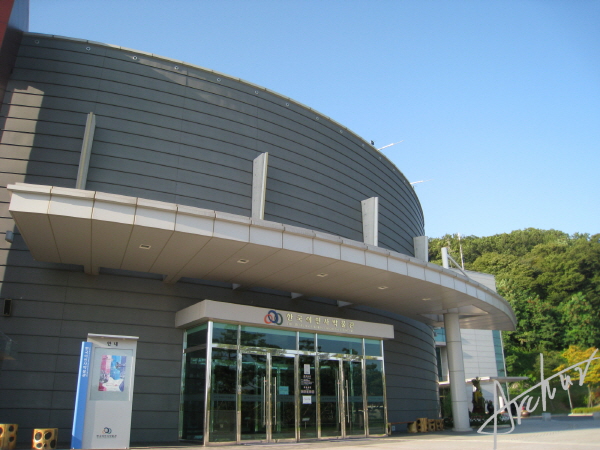

사실 한국이민사박물관을 갔을때 관심사는 전시내용 보다는 원통형 Mass의 박물관이 품고 있는 중정이었다. 중정은 박물관 북동쪽에 있는 서부공업사업소 건물과 함께 위요돼 있다. 사진으로 봤을때 중정의 공간감이 괜찮겠다는 생각을 했는데 실제 가서 중정 가운데 서 보니 정말 괜찮았다. 중정으로 바로 진입할 수 있는 동쪽 부분은 박물관과 서부공원사업소를 연결하는 Over-Bridge로 인해 완전한 개방감이 아닌 닫힌 개방감이 느껴졌다(위 사진). 물론 원통형 Mass를 잘라냄에 있어 어색한 예각을 이루고 있어 Over-Bridge가 연결되는 박물관 Mass부분이 좀 얇다는 느낌도 들지만 중정에서는 이런 어색함이 느껴지지 않는다. 북쪽으로는 중정이 완전 열려 있지만 박물관 북쪽에 있는 월미산으로 인해 위요감이 공중으로 분산되지는 않는다.

중정을 완전히 막고 있는 부분의 입면도 남쪽(위 사진에서 왼쪽)은 사선으로 입면을 가르는 계단이 그대로 드러나는 유리로 처리돼 있고 서쪽(위 사진에서 오른쪽)은 Frame을 둘러싼 선형의 유리창과 거친 노출콘크리트 벽체가 열림과 닫힘이라는 노골적인 대조를 이루어 단조롭지 않다. 정리해보면 이렇다. 중정을 중심으로 북쪽과 동쪽은 열려 있다. 하지만 북쪽은 월미산으로 인해 시선이 한정되며, 동쪽은 Over-Bridge로 영역이 한정된다. 남쪽과 서쪽은 벽으로 닫혀 있지만 남쪽은 매끈한 유리입면으로 시선이 내부공간까지 스며들고 서쪽은 거친 콘크리트 입면으로 Solid하다. 결국 중정은 박물관과 서부공원사업소 두 Mass 사이의 공간으로 이를 둘러싸고 있는 네 면이 모두 다르게 처리돼 있고 적당한 크기로 Design돼 있어서 안정된 공간감을 이루고 있다.

한국이민사박물관을 위성사진으로 보면 박물관 Mass는 북동쪽이 잘린 도너츠 모양이고 서부공원사업소 Mass는 박물관 Mass가 잘려나간 부분에 一자 평면으로 놓여 있다. 혹자는 이런 평면의 형태를 두고 박물관 Mass는 자물쇠로, 서부공원사업소 Mass는 열쇠로 비유한다. 뭐 일반인들이나 발주처에게 설계개념을 설명하는데 구체적인 무엇을 언급하는게 쉬운건 이해하지만 그렇다고 건축이 무언가를 직접적으로 상징할 필요는 없다고 생각한다. 다만, 자물쇠와 열쇠는 우리나라의 이민사를 상징하기에는 연계성이 부족하다.

우리나라의 이민사는 자발적인 성격보다는 '어쩔 수 없음'이라는 처절함이 있다. 굳이 영어로 표현하자면 'Immigration'보다는 'Diaspora'에 가깝다. 하지만 박물관에서는 이민을 선택할 수 밖에 없는 당시의 처절함을 '공식 이민'이라는 정의와 전시의 초점을 초기 이민자들의 성공적 정착사에 맞춰서 상당히 완화시키고 있다. 물론 한국이민사박물관이 그런 처절함을 Daniel Libeskind가 Berlin에 설계한 The Jewish Museum처럼 무언가로 느끼게 할 필요는 없다. 그러나 당시 우리 국민이 왜 이민들 갈 수 밖에 없었나라는 시대적 그리고 개인적 상황은 제대로 전달할 필요가 있다고 생각한다. 그리고 그런 느낌을 전달할 만한 공간도 박물관 내에는 있다. 서쪽으로 지는 해가 강렬했을때 방문했던 내게 박물관 서쪽, 정사각형으로 Mass를 쓸어내고 지하1층까지 Sunken Garden을 만들어낸 공간을 바라보며, 기록된 이민자들의 이름이 적힌 전시물(아래사진)이 있는 곳이 이런 느낌을 담아낼 수 있는 잠재적 공간이란 생각이 들었다.

San Francisco에 있는 St.Regis Museum Tower Hotel의 저층부에 MoAD(The Museum of the African Diaspora)가 있다. Mission street에서 박물관의 전면을 보면 Glass curtain 뒷편으로 무엇인가 말을 걸 것 같은 눈빛의 흑인 어린아이 대형 사진이 걸려 있다(위 사진). MoAD는 미국으로 이주한 African들의 역사, 예술, 문화를 전시하고 이를 통해 그들의 문화와 생각을 들어볼 수 있는 장소다. 난 여기서 가장 중요한게 '미국으로 이주한 African들의 생각'이라고 본다. 그 생각을 들여다 보기 위해서는 이주한 African들은 모두 개별화되어야 한다. 그리고 그 개인들의 미묘한 생각차에서 이민이 그들에게 주는 의미를 들여다 볼 수 있다. MoAD 전면에 걸린 흑인 아이의 눈빛은 그 생각을 대변한다. 한국이민사박물관이 우리에게 들려주는 이민자들의 생각은 개척자, 역경을 이겨낸 성공 그게 전부다. 모든 이민자들이 그랬을까? 하물며 부모님의 선택에 따라 Gaelic호에 탄 다섯살 꼬마 아이도 이민을 그렇게 받아 들였을까? 난 그렇지 않을 거라 생각한다. 그런데 현재 한국이민사박물관이 다루는 우리나라 이민사의 의미는 무슨 집단화된 산업역군들이 갖는 이미지 같다.

한국이민사박물관의 또 다른 한계는 '미주 이민'만 다루었다는 점이다. 박물관이 세워진 곳이 인천이고 인천에서 출발한 이민자들의 목적지가 미국영토 하와이였으며, 박물관 건립모금에 그곳 이민자들이 참여했다는 점은 이해한다. 하지만 적어도 한국이민사박물관이 이민사를 기리는 국내 최초 박물관이라는 지위를 누리려면 다른 지역으로 다른 이유로 이민을 갈 수 밖에 없는 역사도 다루어야 한다. 대표적으로 일제시대 만주나 간도지방으로 이주한 역사는 배제돼 있다. 그런데 생각해 보면 이상하게도 우리는 만주나 간도지방으로 이주한 사람들만 조선족, 고려인들이라 부른다. 세계인의 날 지정 목적인 '국민과 재한외국인이 서로의 문화와 전통을 존중하면서 더불어 살아갈 수 있는 사회 환경을 조성'하기 위해 선행되어야 하는 건 이민온 외국인들에 대한 이해다. 그리고 그 이해는 외국인의 출신 국가만큼 다양해야 하고 외국인 개개인에 맞춰 개별적이어야 한다. 조선족 이민자 모두가 돈을 벌기 위해 우리나라에 오는 것도 아니고 필리핀 여성 모두가 외국인 며느리가 되기를 원하는 건 아니기 때문이다. 이민온 외국인들에 대한 이런 이해가 가능하려면 이민간 우리 국민에 대한 이해도 다양하고 개별적이어야 한다.