- 고종, 양화진에 외국인 묘지 허가(1890.6.13)

- 외국인선교사 묘지+서울외국인연합교회 / 김광욱(1985)

2017.06.14

한 해 1700만 명의 외국인들이 우리나라를 찾는다. 거주 외국인 수도 170만 명에 이른다. 그러나 불과 140여 년 전 만 해도 조선은 다른 나라와 관계를 맺지 않고 문호를 굳게 닫아걸었다. 이 빗장이 풀린 사건이 조선과 일본 사이에 체결된 강화도조약(1876)이다. 강화도조약이 체결되기 10년 전인 병인박해(1866)때 수백 명의 목이 떨어져 나간 잠두봉 일대는 절두산으로 지명이 바뀌었다. 지명만 바뀐 것이 아니라 공간의 성격도 죽은 자들의 공간이 됐다. 물론 망자亡者들을 기리는 비석하나 세워져 있을리 없었겠지만 사람들은 그곳을 가기 꺼려했을 듯하다.

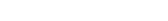

병인박해 후 30년이 지나 고종은 Horace Newton Allen(위 왼쪽사진)으로 부터 외국인 선교사들을 위한 묘 자리를 부탁 받는다. 그는 고종의 주치의 였다. Allen이 이러한 부탁을 한 이유는 자신에 이어 광혜원의 원장이 된 John W.Heron(위 오른쪽사진)이 전염병에 걸린 환자들을 돌보다가 이질에 걸려서 34세의 나이로 요절했는데, 이를 기리고자 했기 때문이었다. 1890년 6월 13일, 고종은 절두산에서 300m도 떨어지지 않은 모래밭 925㎡를 하사했다. 그리고 Heron이 양화진 외국인선교사 묘역에 묻힌 첫 번째 선교사가 됐다. 물론 한국에 기독교를 전도하러 온 외국 선교사들 가운데 한국에 묻히기를 희망했던 선교사들이 늘었다는 실질적인 이유도 있었다. 임석재는 《사회미학으로 읽는 개화기-일제강점기 서울건축, 이화여자대학교출판부》에서 고종의 결정에 대해 "조선의 독립을 위해 자주적으로 근대화를 이루려던 고종의 숙원을 받쳐주던 정책의 핵심" 중 하나로 "의도와 순수성에 따라 외세를 구별해서 보려는 행위의 하나"로 봤다.

글을 쓰면서 의도적으로 구분하고자 하는 것 중 하나가 천주교와 개신교(기독교)다. 각 종교의 건축물을 일컫는 단어도 가능하면 '성당'과 '교회'로 나누고 있다. 이유는 이 두 종교가 얼핏보면 유사해 보이지만 우리나라에 들어오게 된 역사부터 현재 각 종교의 건축물들을 만들어 나가는 방식, 의뢰집단의 성격 그리고 우리사회에서의 역할이 너무 다르기 때문이다. 천주교는 1784년 북경에서 세례를 받은 이승훈이 이벽, 김범우 등에게 전교했던 시기를 지나 18C 후반에는 좀 더 본질에 가까운 천주교가 도입됐다. 반면 개신교는 1784년에서 100년 가량이 지난 1885년에 이르러서야 장로교의 Horace Grant Underwood와 감리교의 Henry Gerhard Appenzeller가 한국에 들어왔다. 1885년은 고종이 친정을 선포한 1873년에서 12년이 지난 시점이다. 그래서 개신교 선교사들은 천주교 선교사들이 겪은 박해를 경험하지 않았다. 선교 방식에서도 천주교는 조선사회의 근간과 양립할 수 없는 신념 -대표적으로 제사행위 금지- 을 내세웠지만 기독교는 의료산업, 교육산업을 기반으로 했다. 이는 고종의 개혁, 개방정책과 어느 정도 맞아 떨어졌다.

천주교인들이 공식적인 배척의 대상으로 피를 흘린 절두산 일대에 기독교인들은 고종의 공식적 승인을 받아 죽은자들의 영역을 넓혔다. 천주교와 기독교의 다른 역사는 합정동에서도 반복되고 있는 셈이다. 묘역이 처음 조성되고 나서 7년이 지난 1897년 심지어 대한제국이 경비를 부담하면서 1차로 영역이 확장됐다. 그리고 다시 10년도 지나지 않아 1905년에 2차로 늘어났다. 하지만 해방과 6.25전쟁을 거치면서 쓰레기장을 방불케 할 정도로 버려진 땅이 됐고 1979년에는 서울시가 지하철2호선 공사를 위해 이장을 시도했다. 그러다 Underwood와 Appenzeller가 한국에 들어온 1885년에서 100년이 지난 1985년에 '한국기독교100주년기념사업협의회'가 묘지소유권을 이전 받아 묘지공원으로 조성했다(대지면적 13,224㎡). 동시에 기독교 정착 100주년을 기념하기 위해 양화진 외국인 선교사 묘역 내 기념관(이하 선교기념관) 건립을 추진했다. 현재 외국인 선교사 묘지에 안장된 수는 15개국 417명이다.

당시 100주년기념사업협의회는 사업비로 기독실업인 4명이 헌금한 7억원이 있었다고 한다. 이 중 2억은 묘지정비비용으로 사용해야 했기 때문에 결국 선교기념관 건립을 위해 사용할 수 있는 금액은 5억원 가량이었다. 협의회는 기념관을 유니온교회(연합교회)가 사용하면서 묘지 관리를 맡도록 했다. 현재는 '100주년 기념교회'가 사용하고 있는데, 교회 홈페이지에 따르면 한국기독교100주년기념재단이 2005년 7월 10일에 창립한 교회라고 한다.

1985년 당시 묘지의 소유권이 있었던 경성구미인묘지회의 대표 원일한Horace Grant Underwood III은 기념관의 설계를 김광욱에게 맡겼다. 김광욱은 1943年生으로 서울대 건축과를 졸업하고 1976년 동양건축을 차렸다. 동양건축을 설립하기 전 1968년 여의도 국회의사당 현상설계(일반공모)에 참여하여 2등에 올랐다(일반공모 당선자는 안영배). 김광욱은 기념관 설립시 18년 앞서 지어진 더 큰 기념비인 절두산 박물관과 기념성당(이희태, 1966)을 무시할 수 없었다. 당연히 절두산과 외국인선교사 묘지도 중요한 컨텍스트Context였다. 주변의 맥락에서 형태를 도출하는 작업을 '맥락주의Contextualism'라 한다면 선교 기념관은 맥락주의를 취할 수 밖에 없는 상황이었다(공사기간 1985~1986).

이희태가 설계한 절두산 박물관과 기념성당이 절두산 위에 올려져 수평선을 강조했다면 김광욱은 수직선을 강조했다. 절두산에서 박물관과 기념성당은 그 땅에 남은 망자의 흔적이 없기에 그 자체로 기념비여야 했다. 그래서 상징으로 가득해도 맞설 대상이 없다. 하지만 김광욱이 설계한 선교기념관은 망자의 흔적으로 가득한 묘지들 바로 동쪽에 앉혀져 있다. 그 자체로 기념비일 필요도 없었고 기능도 유니온교회가 사용하는 종교시설이면 충분했다. 선교기념관이 기념비로 취할 수 있는 건 묘지에 잔득 세워져 있는 비석과 같은, 누워있는 망자들과 다른 '우뚝섬'이었다(외장재는 백색의 화강석). 그래서 설계자는 가운데에서 양쪽으로 점차 작아지는 얇은 매스가 더해지는 형태를 취했다. 평면의 형태는 6각형. 이희태의 작업이 비대칭의 트윈Twin이라면 김광욱의 작업은 긴장감마저 느껴지는 대칭의 싱글Single이다(연면적 1,016㎡, B1~3F).

2000년대 중반 이후 합정역 일대의 변화 속도는 빨랐다. 그 속도의 대표적인 결과물은 메세나 폴리스다. 하지만 그런 재개발의 흐름 속에서도 외국인선교사 묘역과 절두산이 있는 합정역 남쪽 영역은 철저히 배제됐다. 이 영역에서 가장 큰 변화라고 하면 KCC엠파이어리버 오피스텔 정도. 외국인선교사 묘역과 절두산으로 범위를 확 좁히면 두 영역 사이에 있는 고물상 부지에 양화진 성지공원과 하부에 공영주차장이 조성된 것(위 사진). 그리고 선교기념관 동쪽에 지어진 양화진 홍보관(2007, 대지면적 478㎡, 연면적 1,892㎡, B4~4F, 설계자는 임인기&정원건축, 아래사진) 정도다.

서울이 빨리 변했던 시대에는 주목받지 못했지만 지구단위계획 조차 '맞춤형 재생'으로 전환되는 요즘 합정역 남쪽 영역은 충분히 매력적인 장소라고 생각한다. 여기에 당인리 발전소가 '당인리 문화창작발전소'로 완전히 탈바꿈 하면 과거 도시에서 사람들이 가기 꺼려하던 공간 -망자들의 공간과 발전소- 에 사람들이 모이는 그래서 고유한 특색을 지닌 지역이 될 것이다. 외국인선교사 묘역과 절두산 주변에서 과거 혐오시설은 이제 지역에 특색을 부여하는 매력시설이 되고 있다. 이미 홍대 앞의 높은 임대료를 감당하지 못한 상점들이 이 일대에 자리잡고 있으니 상업판매시설의 유입은 차고 넘친다. 그렇다면 지금부터 중요한 건 혐오시설에서 매력시설이 된 장소의 이야기를 이곳에 온 사람들에게 잘 전달할 수 있는 방법을 찾아야 한다. 지역이 가지고 있는 진정한 스토리텔링Storytelling은 여기서 시작되어야 한다. 그리고 그럴 수 있다면 이 일대는 합정역 주변 뿐만 아니라 서울 어디와도 다른Different 장소가 될 수 있다.